『Notation of Rotating Earth』大橋史【66夜目】

「音楽」の要素を一音一音徹底的に追及する作風を、まるで「研究」するかのように極めてゆく、大橋史の大学の卒業制作にあたる作品。

音楽的要素を記号的なグラフィックで魅せつつ、風景を実写に切り替え、過去作品よりもより静かな内容に仕上がっている。ルックへの意識がこれまで以上に高くなっていて、「残る」ものを作ろう、という気負いが感じられる。また一種のインスタレーション的な要素もあって、卒業制作展で*1実際にスクリーンを立て、展示されることを強く意識した内容になっていると言えるだろう。そういう意味では、大橋の作品の中ではやや異色作かもしれない。教授である原田大三郎(先生)の影響も感じさせられる。

見事なのが、その視覚的要素に、どこか幻想的な、そして神秘的な、やさしく心を震わせる感覚が加わってきているということ。この傾向は、次のクライアント・ワークに引き継がれた。明日紹介する作品で、大橋は大きな飛躍を遂げることになる。

『FOR』大橋史【65夜目】

大橋史の学生時代の作品まで全部取り上げ始めると、ちょっときりがなくなる(できちゃうけど……)。最初期作『Let’s☆Cookin’ Jam』は完全に具象的なイラストチックのアニメだったが、大橋はすぐに『ascension from the HELL』という作品で、その方向性を切り替えにかかる。一方『112 Sabsections Of Skyline』では、楽譜をアニメーション内で再現し、彼のややアカデミックな一面を早くも指し示すことになる。

一年が経過する。それらの模索を経て大橋は、『FOR』という作品で、一旦それをまとめ上げにかかった。

弦楽器と打楽器の音楽的要素を爽やかなグラフィックで再現し、拾いながら、それを何度も何度もループさせて、ひとつの風景が描かれてゆく。旋律がリフレインする中で、作品はさらに景色を、より強く映し出す。

昼と夜が切り替わるとき、星々が軌道を描く瞬間のブレイクは今観ても素晴らしい。音楽がひとつひとつ積み重ね、奏で、盛り上げていく中で、鑑賞者はアニメーションでも、音楽でもない、何か「三つめ」の要素を次第に感じてゆくことになる。風景が出来上がる頃には、わたしたちの心の中にも、また別の景色が描き終えられているのだ。ビートと音楽の興奮がしっかりと込められている。やっぱり、とてもよく出来ている作品だと思う。

こういう、「作品制作の中で掲げたハードル」をストイックに研究しつつ乗り越えようとする感じが、大橋パイセンらしさなんですよね。ドクター! って呼びたくなる。医者じゃないよ、教授! って意味でね。

『Let’s☆Cookin’ Jam』大橋史【64夜目】

大橋史は、ぼくの大学の1年先輩にあたる。多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース(現・メディア芸術コース)の卒業生で、僕とは学科も、コースも、後に入るゼミまで一緒だった*1。大橋パイセンの作品は各学年の審査会でもよく見ているし、進級展で一緒に展示を組んだりもした。だから、僕にとっては、特に思い入れの強い作家のひとりだ。

当時も、そしてもしかすると今も、情報デザイン学科は「第一志望」で入って来る学生がそれほど多くない場所だと思う。大橋(パイセン。以下敬称略)がどのような経緯でこの学科に入ったのかは判らないが、つまり何が言いたいかというと、具体的に「ずばりこれ!」と、やりたいことが決まっていてこの学科に進学してくる学生は、実はそう多くないということ。学科の中でいろいろな作品やら方向性やらを見せられる中で、だんだんと“専攻”が決まって来る者が多いのだ。そして、その“専攻”が早く決まれば決まるほど、他の学生の中でも抜きんでることが多い場所でもあった。僕が3DCGアニメーションと「脚本重視」の方向性が決まったのは三年生の前期で、そこからは徹底的にそれに絞った制作を続けた。結果的に僕は、10年近くたった今でも、それを続けられている。

大橋は、二年次作品から、既にずば抜けていた。

大橋のVimeoアカウントの一番後ろに今もひっそり掲載されている『Let’s☆Cookin’ Jam』は、大橋がAfter Effectを導入しておそらく最初期のころに制作した作品で、二年次審査会でこれを鑑賞したときの衝撃を、僕は今でもよく覚えている。確かに日本全体で見ればそれほど「超すごい」というものではないのかもしれないが、その「方向性」の明確さでも、単なる自己表現にとどまらず「観る人を楽しませようとする」意識の高さでも、そしてきちんと音楽にまで神経をくばっている総合力でも、この学科の中では紛れもなくトップクラスにあたる内容だった。After Effectを使えることが決して「当たり前ではなかった」時代、「うわあ、アフターエフェクトの魔術師みたいな人がいるな!」と思ったことが、まるで昨日のように思い出される。

何よりも驚くべきことは、大橋のフィルモグラフィー最初期のこの段階から既に、彼の「音楽とアニメートのラグランジュポイント」を探す旅が始まっていたことだろう。大橋は単に素質に恵まれただけでなく、不思議な言い方をすれば……とても「ラッキー」だったのだ。これは、とても重要で、幸福なことだ……作り始めた途端から、運命の恋人に出会っていたのだから。

『I’m here』中内友紀恵【63夜目】

フルスクリーンで見よう。イヤフォンをつけている方は、出来ればスピーカーに切り替えて。ここが映画館だと思って、観て欲しい。

『祝典とコラール』制作後、東京藝大院アニメーション専攻に入学した中内の修了作品。この後制作する色々な商業作品も含めて、多彩な作風を持つ中内だけれど、本作については明確に『祝典とコラール』の延長線上にある作品となっている。

冒頭から度肝を抜く演出。光のないスクリーンに漂い始める「それら」は次第に全てを埋め尽くし、そして作品は「はじまって」ゆく。その大胆不敵な尺の使い方にしびれると、正にめくるめく、心を置いてけぼりにするほどの音楽が次々と視覚に突進をかましてくる。すべてのアニメーションは駆け出している。とにかく走り、手を伸ばし、もがき、ここで暴れようとしている。叩いて、交差して、奏でようと試みている。さあ行こう。行こう。行こう! 叫びのようなことばと想いが、焦燥感を通り越し、まるで水みたいに自由に踊り、そして音楽を奏でる。まるでほんとうの大昔から伝わるような、奇跡の音楽劇のように。上水樽力による超スケールのスコアも素晴らしい。抜群の作品だと思う。

タイトルの『I’m here』だけ、ちょっと雄弁すぎるんじゃないかな、と感じていた。そんなこと言葉にしなくたって、心にきちんと届いてくる出来だと思うんですよね。クライマックスは草の間から見上げた星空。『スバラシイセカイ』と地続きになった、北海道の空なのかな、と、自己解釈している。

『スバラシイセカイ』中内友紀恵【62夜目】

めちゃめちゃ大好きな作品。

『祝典とコラール』の中内が、ミュージシャンのAoに提供したミュージック・ビデオ。静謐なアコースティック・ギターが奏でられると、電気のついていない室内がスクリーンに浮かび上がる。壁にかかる星空の写真たち。そこを横切る、しっとりとした瞳の青年。彼は、真っ赤な灯りの現像室へと入っていく。薄緑色に光る現像液にひたすと、ネガの中のモノトーンの女性は……。

作者の中内は、北海道出身だという。ごく静かな、積もった雪をはむように歩いて進む朝や、夜を、おそらく肌で感じてきた人なのだろう。そうでないと、ここまでの「雪」の景色は描き出せないのではとすら感じる。空気が凍って風に舞い上がり、きらきらと輝く姿に、その一種の神秘に、本作は多くのインスピレーションを受けているのではないだろうか。

記憶。雪。病室。現像液の光。涙。厚いコート。精霊。そして朝日。あらゆるモチーフが地層のように積み重なって、切実な、とてもとても切実な物語を、そして大地の現象をアニメーションに見事に映し出している。何度見返しても、その度に違うカットで胸打たれるのだ。すさまじい傑作MVだと思う。

この前の、そしてこの後の中内のフィルモグラフィー的にいえば、本作はやや異色作なんだけれど……そしてそのどの作品も確かに素晴らしいんだけれど……僕の中で中内作品といえば、これなのだ。それくらい印象的で、大好きな作品。同じくAoのMVである『テレプシコーラ』のリリックビデオも中内による作品で、モチーフがいくつか共有されているんだけれど、こちらはボカロPVっぽくてまたちょっと、違う感じですね。

ああ、冬の美瑛のダイアモンドダスト、一度生で見てみたいな。

『祝典とコラール』中内友紀恵【61夜目】

“音楽を聴くと頭の中に流れ込んでくる、そのイメージを可視化する”。実際に音楽を聴いている場合、いきなり具体的なストーリーが頭で出来上がるような人はまれで、多くはきっと抽象的な、色と形が(あるいは風景とかが)交錯するようなものになると思う。古くはノーマン・マクラレンが*1、近年だと水江未来とか大橋史とかがトライしている「音楽との格闘」に、鮮やかに参戦したのが中内友紀恵だ。『祝典とコラール』は、その中内の出世作である*2。

まず選曲が素晴らしい。そして妖しく、わくわくする、なおかつキュートなグラフィックが洪水のように押し寄せる様が圧巻だ。ここでユニークなのは、線画のキャラクターと、輪郭線が描かれないグラフィックが画面上で混在していることだろう。それぞれが、「音楽がつくるイメージ」と「音楽の中に飛び込んだ『わたし』」を見事に切り分けている。影の描き方も、それがどんどん巧みに(時に残像を遺して)メタモルフォーゼしてゆくことも素晴らしい。ある意味、それほど統一感がある変化をしていくわけではないのだが、そのごった煮っぷりも、色がパレードしていくような色彩の選び方も、タイトルにもあるような「祝典」を見事に演出しているのだ。

中内は本作がコンテストで注目されるや否や、様々なオファーが殺到。それを引き受ける形で、進学後も商業作品を(主にグラフィック面を支えるスタッフとして)次々と手がけるようになる。

『夜ごはんの時刻』村本咲【60夜目】

なぜ、アニメーションでなければならないのか。

小説だったり、絵画だったり、漫画だったり、写真だったり、演劇だったり、音楽だったり、実写だったり*1、沢山の表現媒体がある中で、どうしてそれは、アニメーションでなければならないのか。作り手が時々立ち止まると、そもそも悩んでしまったりすることがある。答えはあるかもしれないし、もしかするとないのかもしれない。

作中で淡々と描かれてゆく、「夜ごはんの時刻」までの風景。セリフもなく、音楽もなく、登場人物たちが家路に向かう姿が(最後のシーンでさえそうだ)次々に映し出されてゆく。そのどの光景もが、なぜか観るものの記憶の扉を優しくノックする。決してグラフィックが描き込まれているわけではないのに、何か強烈な別の景色が頭の中に立ち上がってゆく。そうだ。そうだ。確かに、「夜ごはんの時刻」というのは存在していたはずなのだ。砂場で行列をつくって手を洗って、バス待ち、流れる影に当たったらダメージを受けて、遠く眺めるビルの灯りがひとつひとつ落ちていって、すぐ隣に避ければいいのにわざわざ手すりを乗り越えるような動きを自分に課したりして。あの「時刻」に向けて、物語は確かに進んでゆく。ほとんど最小限といってよい、けれど極めて効果的で、鮮烈な「ストーリー」。ケレン味のないそれが、あらゆる表現技法を超えて、多くの鑑賞者に直接届いてくるはずだ。

もしもグラフィックがより具体的だったら、ここまで自分自身のパーソナルな記憶が流れ込むことはなかったのではないか。もしも絵が動いていなかったら、これほど肉体的に感覚が蘇ることはなかったのではないか。あまたある「アニメーション」という表現技法の力の、そのひとつを、ここまで鮮烈に感じさせてくれる作品は、あまりないのではないだろうか。

思えば歳をとるにつれて、この(自分の中の)「夜ごはんの時刻」がどれだけあいまいになってゆくことだろう。家に帰るまでの、あの愛おしくて、優しい時間。ここを切り取ろうと着想したこと自体も素晴らしいし、ちゃんとそのコンセプトが、最大限の効果を生み出していることも抜群に優れていると思う。

*1:実写かアニメーションか、は近年ますます曖昧になるつつあるけれど。

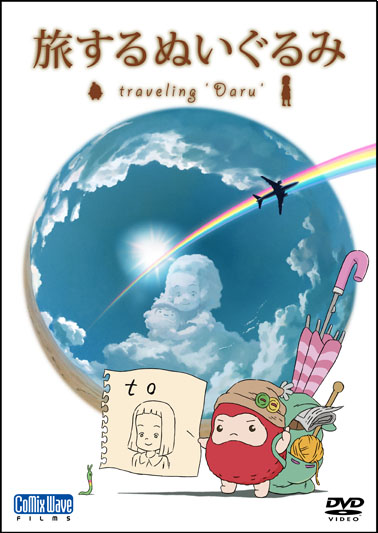

『旅するぬいぐるみ』田澤潮【59夜目】

2013年の夏くらいだったか、初めてコミックス・ウェーブ・フィルムのオフィスに招かれたときに、社長の川口さんがニコニコしながら、「ちょっと観てみてよ」と、この『旅するぬいぐるみ』のDVDをかけて下さった。全天プラネタリウム用の映像として制作された10分間のアニメーションで、うわ~めっちゃいい~~!!と興奮した様子をそのまま伝えたら、いいだろ、俺もよく把握してないうちにめちゃくちゃいいものになっちまったんだ、とお話して下さった。あの感じがとても印象に残って離れない。そうして出会った作品だ。

だから、本当は、あらすじや予告編すらも観ないままで、この作品に触れて欲しい*1。余計な情報を仕入れずに、本編からいきなり再生してほしい。一応DVDが発売中だけれど、大手の定額動画配信サイトでも見られると思う。

とにかく内容がいいのだ。圧倒的な作画クオリティ、美しい背景美術、可愛らしいキャラクター・デザインに、エモーションを煽る音楽。編集は心地よく、そのあたたかな眼差しは画面から溢れてくるようだ。そして、ストーリー。どうかお願いなので! あらすじとか予告編を先に観ないで欲しい。前知識なしで観始める、その鑑賞者の認識のずれが、巧みにラストのカタルシスに結び付いているのだ。ひとつだけヒントを言えば、その「スケールの大きさ」に、だ。とにかく一見の価値がある作品。

羽田空港国際線ターミナルにある「プラネタリウム スターリーカフェ」では、2012年の初号から現在に至るまでずーっと上映され続けているようで、現在時点から計算しても実に5年にわたるロングランになっている。こんなの、何も知らないでカフェでぼーっと見てたりしたら、出来の良さにびっくりしちゃうよな。『旅街レイトショー』が何とな~く空港モチーフになったのは、これに引っ張られたからだと今でも思う。どうだったんだっけ……向こうが羽田だから、こっちは成田にしよう、くらいまで言ったような……。

監督の田澤潮は、昨日紹介した作品のほかに、話題になった大成建設のTVCM『新ドーハ国際空港編』も手掛けている*2。2010年には長編オリジナル作品『一輪者』の制作を発表したが、こちらは続報が途絶えてしまった。

『LIFE NO COLOR』田澤潮【58夜目】

漫画でも、イラストでも、小説でも、音楽でもなく――アニメーションで表現する、ということが、たまらなく「カッコイイ」ことだった時代を象徴するような作品のひとつだ。

『LIFE NO COLOR』自体は4分しかないアニメーションで、描かれる時間軸も短く、構成もシンプル。とても単純明快なボーイ・ミーツ・ガールものになっている。最後の演出がちょっとわかりにくいけれど、ちゃんと気が付くと「あっ!」と思わせてくれるラストには、風が吹いたような感覚が訪れる。……そんな作品だ。

けれど、この頃「自主制作アニメーション」で試みようとされていたことは、それだけに留まらなかった。この作品の真の主役は「街」そのものだ。いざキャラクターの動向を追わずに再度観直してみると、気になって来る箇所はいくらでも出てくる。そもそもこの2つの学校の違いは何なのか?子どもたちはこの下でどうして遊んでいるのか? どういう階層の人々が暮らしていて、治安はどれくらいで、いまこの街では何が起こっているのか? めちゃめちゃ多くの示唆や謎が丹念に織り込まれていて、この4分間を繰り返し鑑賞していると、直接描かれているストーリーを大きく上回る情報量が次第に浮き彫りになってくる。これだったのだ。作家の頭の中で爆発的に描かれてゆく世界・街・ストーリー・設定もろもろが、そんなとてもあらゆる手を使っても描きつくせないような「超すごい」ものが、あえてアニメーションの4分間に、パイロット・フィルムのように落とし込まれる……。その、表現としての熱量とクールさは、多くの鑑賞者や制作者を燃え上がらせた。それが「途方もなくカッコイイ」こととして存在していた時代だったのだ。猥雑な言い方をすれば、たった4分間だけなら『AKIRA』にだって負けないのではないか? そういう希望が、少なからずの人々に伝染していたのだと思う。

ほぼ同時期に吉浦康裕も試みていたような、出始めたばかりの3Dと2Dの融合が目指されたグラフィックも出色。CGアニメコンテストでも受賞しているけれど、個人的にはなんとなく「デジスタだなぁ」と思わせられる作品です。発表は2002年で、制作時期的には『ほしのこえ』とほぼ同じころ、そして『ホーム』の一年くらい先輩。

フリーランスのアニメーターだった田澤潮はこの作品のすぐ後、新海誠の『雲のむこう、約束の場所』のキャラデザ・総作監に抜擢され、そのうねりの中に飛び込んでゆくことになる。

『ファイアボール』荒川航【57夜目】

先日松慶さんを取り上げたときに、「好きだったショートギャグ作品って他に何があったかなぁ」とぼんやり考えた。そこへ、ちょうど『ファイアボール』の新作発表ニュースが飛び込んできた。そうだ、例えば『ファイアボール』があった。

ウォルト・ディズニー・スタジオ史上初の日本人チームによる新作ディズニーアニメとして、CSチャンネルで放映された作品。ちょっと高飛車なロリお嬢様ロボットと、「お嬢様にお仕えしている」武骨な使用人ロボットのやり取りを描いたコメディ作品だ。一話2分の枠をギリギリまで使い込む超スピード展開、そして「日本語」の面白さをよく引き出した会話劇が痛快だ。ドロッセルの、ツンツンしてるのにちっとも嫌味じゃない甘えん坊キャラ、なのに時々めちゃくちゃ凛々しくカッコ良く見える瞬間の素晴らしさ。そしてゲデヒトニスの誇り高き執事っぷりはどれもキャラクターがよく立っていて、いつまでも見ていたくなる魅力がある。3DCGであることを生かしたメリハリのある動き、そしてモデルのようなドロッセルの決めポーズもユニークで飽きさせない。そしてここが凄いんだけれど……、最初から最後まで、一貫してある「ストーリー」を展開しているのが見事なのだ。実は非常に作り込まれた、謎の多い舞台設定になっているのだが、本編では視聴者の興味を失わない程度に、実にさりげなくそれが解説されていく。この、「本編のギャグとはまた別軸で視聴者の不安と興味を煽るようなストーリーを展開させ、最終回付近で合流させる」というテクニックは、最近だと正に『けものフレンズ』がやっていたそれなのだ。伏線が回収され、思わず拍手してしまうほどに、スカッと格好よく『ファイアボール』は完結する。あのラストの痛快さが、この作品を傑作にしたと思う。

続編である『ファイアボール チャーミング』も面白いが、かなり本作を「踏まえた」内容になっているので、その意味ではやや精彩を欠いているかもしれない。『スーパーマリオブラザーズ』と『スーパーマリオブラザーズ2』みたいな感じ?なのでまずはやはり、この第一作目から見てほしい。とてもおすすめです。

この作品の監督やってる荒川航って、何者なんだろう……。ウォルト・ディズニー・ジャパンのテレビ関連事業に所属するクリエイティブ・ディレクターとのことだけれど。これがデビュー作且つ、唯一の代表作だなんてとても思えない……上手すぎるだろう……。